今日はひな祭り。

女の子が居る我が家は、雛人形を毎年飾っている。↑

雛人形 年々出すのが面倒に・・・

毎年「雛人形」を出しているのだが、

小さいものなら、ホイッと出せるのだが、

まぁまぁ大きい3段飾りなのだが、

土台を組み立てるのが結構面倒。

1ケ月前頃から出しておくと、1ケ月間、家の中に飾っておけるので

出そう、出そうと思っていたのだが・・・。

面倒で、天気が良い日に、ひな祭りの1週間前にやっと組み立てた。

年々 子どもの「ワクワク感」が減ってくる・・・

最初の年は子供たちも珍しく、色々眺めているが

2・3年もすると、見慣れたか、あまり子どもの「ワクワク感」が伝わってこない。。。

あげくには、上の子は「人形が怖い」と言い出して、

「夜に、明かり(ぼんぼり)を付けないで!」とまで言い出す始末・・。

まぁ確かに、夜、雛人形の両脇に、淡い光の「ぼんぼり」が灯ると、

人形の顔が薄暗く照らされて怖い!?かもしれないが・・・。

子供たちの好奇心が薄らぐと、余計出すのが面倒になる。

しかし、雛人形は、1年間もずっと、暗い所にいるワケで、

なんだか可愛そうに思う事もあり、頑張って出してきた。

しまう時期が遅れると婚期も遅れる!?

私は晩婚だが、私が独身の30代の頃、結婚しないでいると、私の親(毒親)が

「雛人形を片付けるのが遅れていたから結婚できないんじゃない?」と言われた事がある。

(姉は早くに結婚しているのに)

なぜだか、すごく覚えている。

「しまう時期が遅れると婚期も遅れる」という話を「昔」良く聞いていたが、

私は、それは迷信だと思う。

子どもが十分、お雛様を楽しむ事が出来たら、遅れてもいいと思うし、

天気が良い日(湿気・カビの原因を避ける為)に片付け(しまえば)いいと思う。

お雛様は、人の目に長い間触れている方がいいにきまっている。

と私は思う。

ひな祭りの由来

ひな祭りについて少し調べてみた。

ひな祭りの歴史

ひな祭りの起源は平安時代中期(約1000年前)にまでさかのぼり、

中国の「上巳の節句」が日本に伝わったとされている。

季節の節目となる節句の時期は邪気が入り込みやすいと言われていたため、

「上巳」には邪気を払うための行事。

平安時代の頃は、紙の人形に自身の厄をうつして、川に流す「流し雛」が行われていた

と言われていて、その人形がだんだん立派になり、貴族のおままごと「ひいな遊び」と混ざって今のひな祭りの形になっていったよう。

ひな祭りの意味

女の子の美しく健やかな成長を願うという意味が込められている。

ひな人形を飾る事は、「女の子の「ケガレ」を人形にうつし、身代わりとなって厄災を引き受けてもらう」という意味がある。

また、ひな祭りに桃の花を飾る風習にも意味があり、

歴史の所で書いた中国の「上巳の節句」で、桃の花には魔除けの力があると桃の花が使用されていた事が由来との事。

ひし餅の「ピンク・白・緑」は意味がちゃんとあり、

一番上のピンクが桃

真ん中の白が雪

一番下の緑が草を表している。

さいごに

日本のひな祭りで飾る雛人形は外国ではなかなか手に入らないそう。

そしてとても高級なもの。

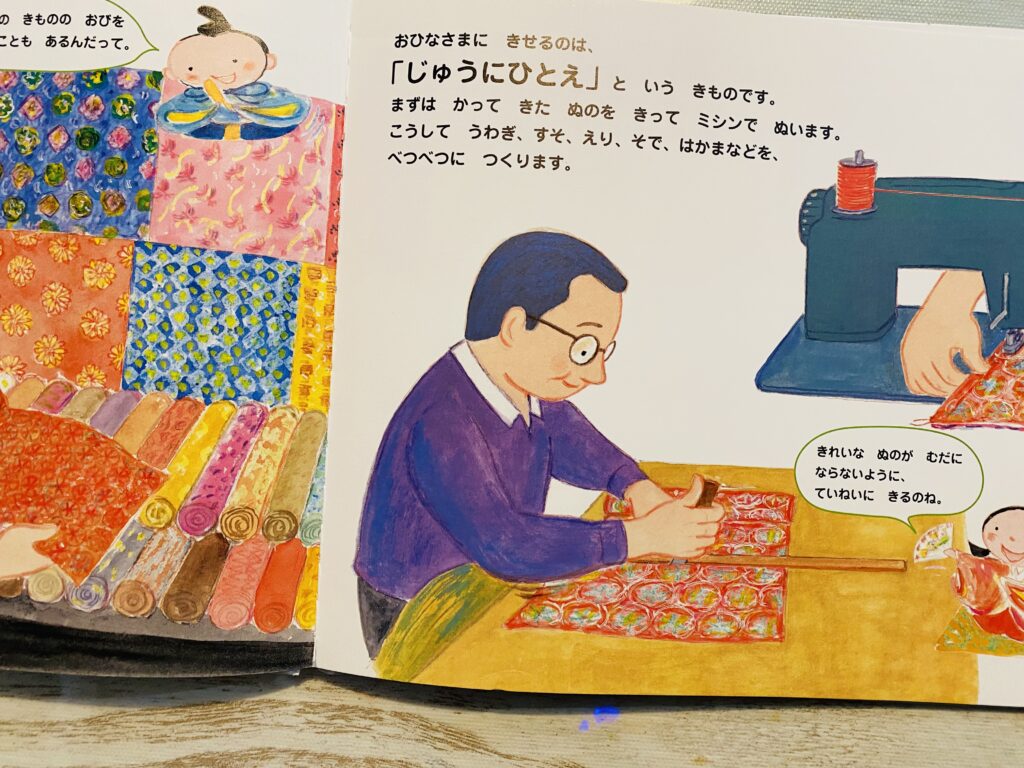

雛人形をよく見ると、着物の「十二単」が再現されており、とても手の混んだものだと関心する。

我が家にあるこちらの本 ↓(どうやってできるの?シリーズ)

子どもでも、雛人形1体作るにもかなりの手間と時間がかかることが理解できる本。

これを読むと、人形の細かいところまで見て、

よく出来てるし、値段が高価な理由も納得。と思った。

今後も面倒だけど、出来るだけ、毎年「雛人形」を飾り続けていきたいなぁと思いました。

※子ども関連記事※

小学3年生 学力テストで25点 今後の対策は!?

娘2人の「七五三」 着物レンタルした感想

成長期の子どもがいる家庭 オススメ備蓄品